いま、文芸同人誌をつくるメリットは?文学フリマに出す意義から同人誌制作の裏話まで!

近年、Web上で自身の作品を公開することが一般的になり、「文芸同人誌」の盛り上がりも加速しています。noteでもクリエイター自身が制作した同人誌を、有料で販売する動きが増加。このような流れを受けて、先日noteでは同人誌制作の魅力に迫るトークイベントを開催しました。

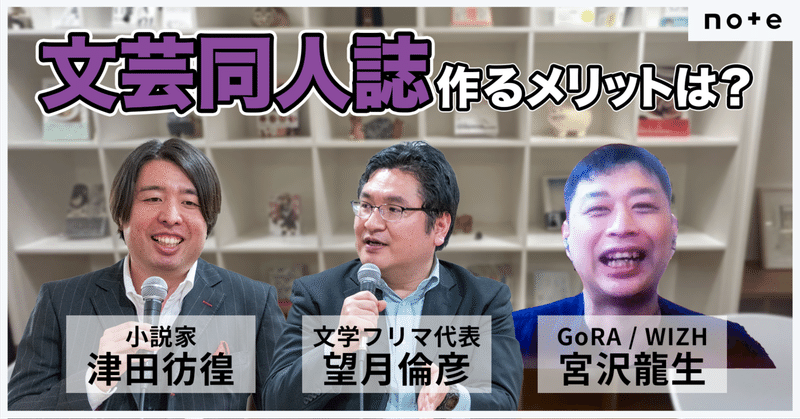

登壇したのは、人気マンガ『高度に発達した医学は魔法と区別がつかない』の原作など多数の著作を手がけつつ、文芸同人誌サークル「作家軽飯」の代表も務める津田彷徨さん、オリジナルアニメ『K』や『AYAKA ‐あやか‐』の原作を務める作家集団「GoRA」代表であり、伝説的ライトノベル『ブラックロッド』や『蓬莱学園』を同人で復刊する企画にも携わる宮沢龍生さん、そして国内最大の文芸同人誌即売会「文学フリマ」代表の望月倫彦さんの3名。同人誌をつくるメリットや制作の舞台裏、そして文学フリマについて語っていただきました。プロ、アマチュア問わず、同人誌の創作に興味のある方は必見です。

※本記事では開催済みイベント「文芸同人誌のすゝめ」の一部内容をご紹介します。

こだわりの一冊をつくるために同人誌を手がける

──そもそも津田さんと宮沢さんは、なぜ同人誌をつくりはじめたのでしょうか?

津田彷徨さん(以下、津田)私の友人にカルロ・ゼンさんという作家がいて、最初は彼とご飯を食べにいったときの小話をXで公開していまして。それを同人誌にしてみようかと二人で話したことがきっかけです。本当に軽くご飯を食べるような感覚ではじめたので、「作家軽飯」というサークル名になりました。

このままご飯ものの同人誌をつくることになったので、私たちに加えて、『異世界居酒屋「のぶ」』という作品を書いている蝉川夏哉さんに合流してもらい、現在の固定メンバーは3人になりました。ほかにも自分たちが「読みたい!」と思う先生方を準レギュラーやゲストとしてお招きしたり、ミステリーやSFなどのまったく異なるジャンルの先生にも参加をお願いしたりしています。いろいろなジャンルの方に参加いただくことで、読者層の広がりも期待しながら取り組んでいますね。

宮沢龍生さん(以下、宮沢)私は「小規模出版だからこそできることがある」と思って、はじめました。商業で発売するのは難しいようなこだわった装丁の本をつくったり、自由な物語づくりにチャレンジしたり。作家としてはもちろん、ゲーム原作など別の分野でも活かせる経験になっています。

文学フリマの変遷。全国8箇所で開催する規模へ

──文学フリマの成り立ちについて教えてください。

望月倫彦さん(以下、望月) 文学フリマは、2002年に評論家・漫画原作者として知られる大塚英志さんが提唱してはじまったイベントです。私は第一回文学フリマに出店者として参加していたのですが、大塚さんは最初から「このイベントは私が一度だけ主催する。二回目以降をやりたい人がいれば、名乗り出てきてほしい」と明言していました。

いざイベントに参加してみると、明らかに需要があり、多くの人から求められていることを肌で感じたんです。「このイベントは続くに違いない」と予感して、2003年から私が代表を務めることになりました。

──当初の文学フリマは東京のみで開催していましたか?

望月 そうですね。徐々に規模が大きくなり、2006年に一度名古屋でスピンオフ的な開催がありました。ただ一回で終わってしまって、やはり東京以外で開催するのは簡単なことではないと実感します。しかし、2011年に東日本大震災が起こり、東京だけで開催するのはサステナビリティの観点からも危険だなと感じました。そこでやっと踏ん切りがつき、東京以外でもやるっきゃないと決心したんです。それから2013年に、初めて大阪で開催をします。それに伴って、全国で文学フリマをやりたい、もしほかにもやりたい人たちがいたら、一緒にスクラムを組んでいこうと「文学フリマ百都市構想」といったプロジェクトも誕生しました。

現在は九州〜北海道までの全国8箇所で開催され、出店者数や来場者数ともに年々増加傾向にあります。前回の東京開催では出店者が約3000人、一般来場者が1万人弱となりました。会場も東京はこれまでの東京流通センターから、今年12月1日にはついに東京ビッグサイトで開催します。大阪など各地の会場も手狭になりつつあり、イベントの拡大には会場が課題になっていますね。

──参加者の年齢層と出店されている作品ジャンルについて教えてください。

望月 アンケートによると、文学フリマの参加者は30代が最も多く、次いで20代の割合が高い印象です。少なくはありますが、10代、60〜90代の方もいて、一般的なイベントに比べると年齢層はかなり広いと感じます。文学フリマのカタログ上のカテゴリ分けは小説、詩歌、評論、ノンフィクションがあり、小説が全体の約50%を占めていますね。近年はノンフィクションの割合が増加傾向にあり、これはnoteの影響もあるのではないかと考えているんです。

──noteの影響とは、どういうことでしょうか?

望月 岸田奈美さんのように、ノンフィクションの分野を牽引する方が現れたからという意味です。岸田さんのnoteのように、自身の体験をユーモアを交えて伝える方法が広く知られるようになり、自分も書いてみようと思う方が増えていると感じます。

いままでは自身の体験をネットで公開しても、その後どうしたらいいのか、わからない方が多かった。しかし最近はプロでなくても、ネットで記事を販売したり、文学フリマで本にして売ることができるというのが世の中に浸透してきました。評論のジャンルは昔からその方法が浸透していたように思いますが、ノンフィクションの分野は最近まで開拓されていなかったように感じます。

文学フリマに出すメリットは「締切の民主化」

──「同人誌をつくって文学フリマに出す」ことに関して、作家としてのメリットを教えてください。

津田 私たちのようなライトノベル出身は、「ご飯もの」を商業かつ短編で、飲食店を紹介しながら書くというアプローチはなかなかできないので、やりたいことに挑戦できるといったメリットを感じています。

またフォントなど、隅々までこだわりを持って本をつくれる部分がいいですね。正直フォントにこだわったり、表紙に力を入れたりすると、それなりにコストはかかるので、商業では自由につくれないことが多いです。その辺私たちの同人誌は、ページ数のわりにはかなりお金をかけて、こだわりの一冊をつくることができています。

宮沢 私も非商業的なルートでしか、つくれないものがあると思っています。たとえばうちで出した『ブラックロッド[全]』という本の表紙は、ほぼ何も書かれていない真っ黒な装丁です。商業では絶対に許されないデザインで、小規模出版だからできる面白い試みだと思っています。

こだわった本をつくるのは簡単ではありませんでしたが、それでもコアなファンは高く評価してくれて。採算を度外視してでもいろいろと試みる価値は非常に大きいと思いました。こだわりの一冊をつくったことで、自身の思考の扉を一つひとつ開けることにもつながったと感じます。

今後同人誌から突然アニメ化される時代なども訪れるのではないかと思うので、このような自分発の自由な創作活動は、さらに意義を増していくと思いますね。

──文学フリマの主催者から見た「作家のメリット」も教えてください。

望月 イベントへの参加は、作家にとって「締切」を設定する大きな機会です。特に文学イベントでは、参加を決めた瞬間から自然と締切が生まれ、それが作品を完成させるための動機付けになります。イベントのほかにも新人賞への応募や、ネット上の投稿など、さまざまな締切が存在しますが、イベントにおいては締切が延びることは絶対にありません。

締切は、一見するとプレッシャーに感じるかもしれませんが、実は商業作家の特権なのです。しかし文学フリマのようなイベントは、この「締切」という特権をアマチュア作家にも広げ、「締切を民主化」しているとも言えるでしょう。

──確かに、まずは文学フリマを目標に同人誌を書き上げる。次の段階として同人誌を公募用にリライトする方もいますよね。noteが主催する創作大賞といったコンテストでも、同人誌をリライトして応募している方が多くいらっしゃいました。やはり作品は一周目よりリライトした二周目のほうが明らかに面白くなっているパターンが多いです。みなさん、うまく締切を利用しながら、作品に磨きをかけているなと感じます。

同人誌の値付けって?価格設定やページ数には注意

──同人誌の値付けは難しいと思いますが、どのように決めていますか?

津田 値段と部数の設定は毎回悩みますね。赤字にならない程度に抑えて、あとは打ち上げ費用が出るくらいの黒字になるように計算しています(笑)。あまり儲けは考えず、手にとっていただきやすい価格を第一にしています。

宮沢 この話は本当に難しいのですが、実際私たちは2万7千円程度の本を制作したことがあるんです。幸いにも、その本は非常によく売れましたが、一方で50円のような価格帯で販売する方もいますよね。

このように従来の価格帯にとらわれず、柔軟に価格を設定できるのが、同人誌や小規模出版の強みだと思います。それぞれ今後のお客様との向き合い方や、趣味なのか、それとも会社の存続がかかっているのかなど、自分のスタンスを考えて、自由に値付けをしてもいいのではと感じました。

──実際に文学フリマで出品される作品の中央値はどのくらいですか?

望月 文学フリマでの平均単価は、前に行った調査だと800〜1,000円ぐらいでしたね。最近は印刷所に発注する人が増えて、昔に比べると値段は上がっています。宮沢さんが仰ったように、商業誌に比べれば、自由に値付けができるのが同人誌の魅力。安くても高くてもいい。まずはつくった本を自分の目で見て、いくらなら買うかを考えるのがいいと思います。値段と売上はあまり関係ない印象で、100円でも500円でも、買ってもらえるものは買ってもらえますから、むやみに安くしすぎない。あとイベント的にはお釣りの出ない価格設定を心がけるのもコツですね。たとえば1冊980円にすると、20円のお釣りが出てやりとりが面倒になってしまうなんてこともあります。

──ほかにも同人誌をつくる際に、心がけていることはありますか?

津田 ページ数はかなり注意していますね。コストを考慮すると、ページ数を8または16の倍数にすることが望ましいです。私たちは複数名の作家が共同で作成していて、ある程度のページ数を超えたらあとは自由に書いてもいいというルールにしています。そのため私は、いつも自分が最後のほうに書くようにして、ページ数を調整する役割を担っているんです。

ブースは誰と並びたいかを考える。創作仲間の重要性

──同人誌の制作において、創作仲間と交流する機会があるのも魅力の一つですよね。

津田 確かに話したことのない作家とも、誰かの紹介で一緒に同人誌をつくることがあります。そうやって知り合いが広がっていくのは面白い体験ですね。同人誌を通じて出会った仲間からは、いつも刺激を受けます。

宮沢 刺激し合うという点は、私もかなり実感しています。うちの場合だと、定期的に映画会やアニメ会を設けて、互いに情報共有をしていますね。どうしても現代は1人でアニメもマンガもゲームも追うのは、無理に近いですから。作家仲間でそれぞれに得意分野があれば、この話はこの人に聞いてみようとなります。私の近くにはゲーム好きな人がいるので、あえてゲームはやらないようにしているんです。そのかわりに、彼がやらないようなことを沢山やって、お互いに吸収することで、メリットが大きくなる気がします。作家に限らず、編集者でも、プロデューサーでも同じことが言えて、結局仲間との情報共有は大事だと思いますね。

──文学フリマでも近くのブースになった人と会話が生まれて、自然に作家同士が交流するとお聞きしました。ブースはどのようにして決めるのですか?

望月 文学フリマでは、基本的に作品カテゴリごとにブースが振り分けられます。しかし「僕はSFもファンタジーも現代劇も書く」というような人っていますよね。そういう方は、出店エントリーで作品カテゴリを選ぶとき、自分の本が「どのカテゴリに当てはまるか」より「どんな作家たちと並びたいか」を意識するのがコツです。すると文学フリマが、志を同じくする仲間を見つける場としても機能すると思います。

──面白いお話をありがとうございます。確かに作家同士が交流し、高め合える環境は、貴重ですよね。今回はプロ、アマ問わず、書き手にとって同人誌はかけがえのない表現の場だということがわかりました。同人誌は、noteで有料販売することも可能です。価格もご自身で自由に設定できますので、ぜひ活用してみてください。

▼イベントのアーカイブ動画は以下からご覧いただけます。

プロフィール

ゲスト

宮沢龍生(GoRA / WIZH)

小説家、モノガタリプランナー。もとは、2012年に放映されたアニメ『K』の原作・脚本を手がけるために集まった作家集団「GoRA」の代表。『K』以外にも、アニメ『AYAKA ‐あやか‐』、コミック『誓約のフロントライン』『ビリオンダラー・スレイブ』、実写ドラマ『たびくらげ探偵日記』などに参画。また、代表を務めるクリエイター主体の出版社「WiZH」では、古橋秀之氏のデビュー作を復刊した『ブラックロッド[全]』など多数の書籍を刊行している。

X : @miyazawatatuki

note : K~10th ANNIVERSARY PROJECT~

津田彷徨

小説家、漫画原作者。1983年、兵庫県生まれ。内科医として勤務する傍ら、「小説家になろう」で執筆活動を開始。2014年に「やる気なし英雄譚」(MFブックス)でデビューを果たす。2019年に放送が開始したアニメ「異世界かるてっと」には、設定協力として参加。他著に「転生太閤記~現代知識で戦国の世を無双する~」(カドカワBOOKS)、「ゴミ箱診療科のミステリー・カルテ」(星海社FICTIONS)、「高度に発達した医学は魔法と区別がつかない」(モーニング・ツー)など。

X : @TT_Clarith

望月倫彦(文学フリマ)

文学フリマ事務局代表、ライター。1980年生まれ。2002年、第一回文学フリマに出店者として参加し、翌2003年の第二回文学フリマより文学フリマ事務局の代表を務める。2022年、一般社団法人文学フリマ事務局を設立し、代表理事に就任。2024年度より日本大学芸術学部文芸学科非常勤講師。

X : @Bunfreeofficial

進行

萩原猛(noteディレクター・編集者)

ファンタジア文庫副編集長、富士見L文庫編集長、カドカワBOOKS編集長、カクヨム編集長を経て、独立。現在は小説のほか、アニメやゲーム、漫画などの企画・原作制作にも関わっている。

Twitter:@yajin

note :https://note.com/takeshihagiwara